2月4日是由國際抗癌聯(lián)盟(UICC)發(fā)起的“世界癌癥日”����,旨在倡導(dǎo)建立腫瘤科研的國際性合作,攻克癌癥,讓全人類遠(yuǎn)離癌癥折磨�����,讓全世界的癌癥受難人得到更好的治療�、照顧和關(guān)心���。

事實上�,個人加強防癌意識和營養(yǎng)治療,也是有效降低和應(yīng)對癌癥風(fēng)險的重要任務(wù)����。

對于癌癥患者來說,防癌抗癌的核心重點是防止癌癥復(fù)發(fā)和轉(zhuǎn)移��,建議做到下面四點!

癌癥發(fā)現(xiàn)早期����,患者最好的治愈途徑是積極配合有效的醫(yī)學(xué)治療手段。當(dāng)癌癥治愈之后���,這類人依然是癌癥高發(fā)人群�,為預(yù)防癌癥的復(fù)發(fā)和轉(zhuǎn)移���,一定要遵循醫(yī)囑,定期去醫(yī)院進行復(fù)診�����,如果發(fā)生癌癥復(fù)發(fā)和轉(zhuǎn)移�����,也能在早期發(fā)現(xiàn)���,然后采取積極有效的治療��,避免進一步惡化�����。

癌癥的出現(xiàn)不是一朝一夕的事,這都需要一個從量變到質(zhì)變的過程。所以對于普通人來說�,加強防癌意識是預(yù)防,對于患有癌癥或成功治愈的患者來說��,強防癌意識就是防止病情進一步惡化。最重要的就是要了解癌癥��,知道癌癥早期有哪些信號��,當(dāng)身體出現(xiàn)這些變化時,也能早發(fā)現(xiàn)早治療�,提升治愈率�。

癌癥的復(fù)發(fā)和轉(zhuǎn)移很有可能和日常生活中的不良習(xí)慣有關(guān),比如說不良飲食習(xí)慣����、飲食不規(guī)律、抽煙、喝酒����、熬夜等等�����,

所以防癌的關(guān)鍵就是要保持健康的生活方式,改掉不良的壞習(xí)慣。

身體問題和情緒有很大關(guān)系��,如果你在生活中能夠保持樂觀的心態(tài)����,有助于提升人體的抵抗力和免疫力,能有效發(fā)揮人體的抗癌活性����,進而能夠起到防癌效果����,還能有效降低癌癥的復(fù)發(fā)率和轉(zhuǎn)移率�����。

想要避免癌癥復(fù)發(fā)和轉(zhuǎn)移�����,希望你能做好以上這4件事!

在治療癌癥的全過程����,除積極配合臨床醫(yī)生的抗腫瘤治療之外��,在治療前���、中���、后進行規(guī)范、有效的營養(yǎng)治療也具有十分重要的意義�,不僅有利于患者保持體重,確保治療的有效性�,降低治療不良反應(yīng)���,還可提高治療的完成率和治療療效,無疑是為抗腫瘤之路保駕護航����!

貫穿腫瘤病人治療全程的營養(yǎng)治療,其可實現(xiàn):

??改善及糾正診斷和治療患者前����、中、后的營養(yǎng)不良�;

??降低患者的治療不良反應(yīng),增強治療耐受性,減少非計劃性中斷����,提高治療完成率�����;

??增加腫瘤細(xì)胞對治療的敏感性��,保證治療精確度��,提高患者的近遠(yuǎn)期療效���;

??提高患者生活質(zhì)量�,延長生存時間。

同時��,患者還要牢記��,結(jié)束臨床治療不代表著停止?fàn)I養(yǎng)治療���,而是要相信繼續(xù)規(guī)范化“投資”,方能有更大的健康收益“回報”�����!

針對患癌后的營養(yǎng)治療�����,中藥靈芝被譽為對抗腫瘤的“最佳之選”���,具有極為珍貴的藥用價值�。《本草綱目》����、《神農(nóng)本草經(jīng)》等醫(yī)學(xué)圣典就多有記載靈芝“久食,輕身不老”等諸多益處�,現(xiàn)代科學(xué)研究更揭示了靈芝在抗腫瘤、調(diào)降血糖���、增強免疫等方面的功效及機理。

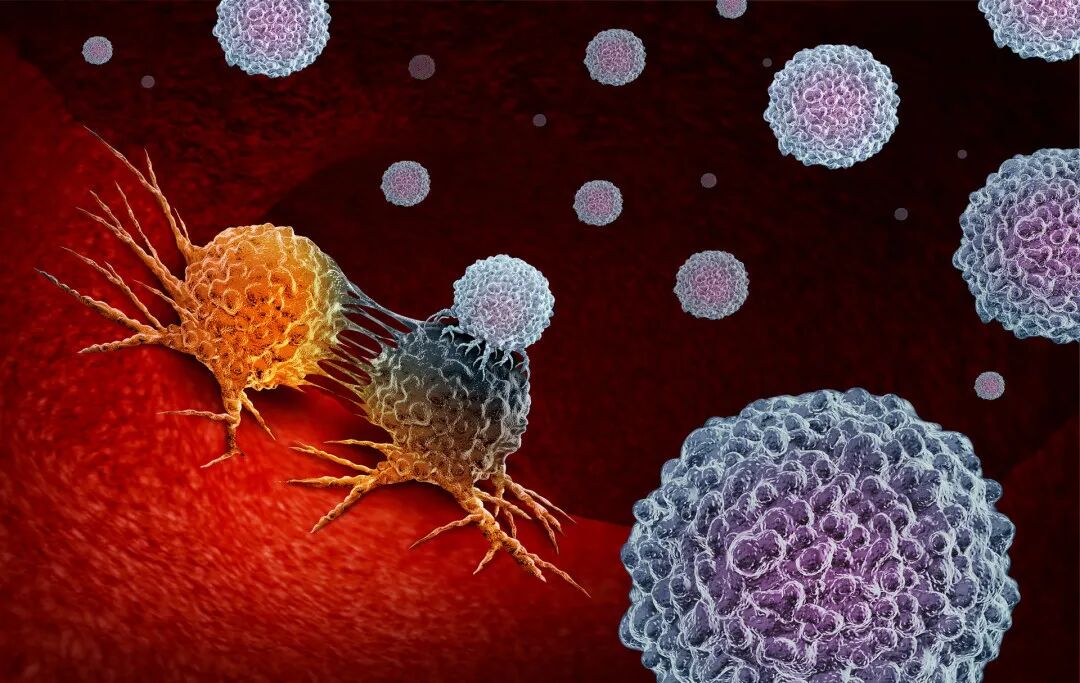

而靈芝孢子是靈芝在生長成熟期產(chǎn)生的卵形生殖細(xì)胞,蘊含著豐富的活性成分�����,是靈芝的精華所在��,則會有更高的利用價值�。現(xiàn)代文明科學(xué)對此不斷進行實驗求證���,據(jù)統(tǒng)計����,中國知網(wǎng)上就有收錄了四百多條文獻舉證靈芝對腫瘤有作用�����。

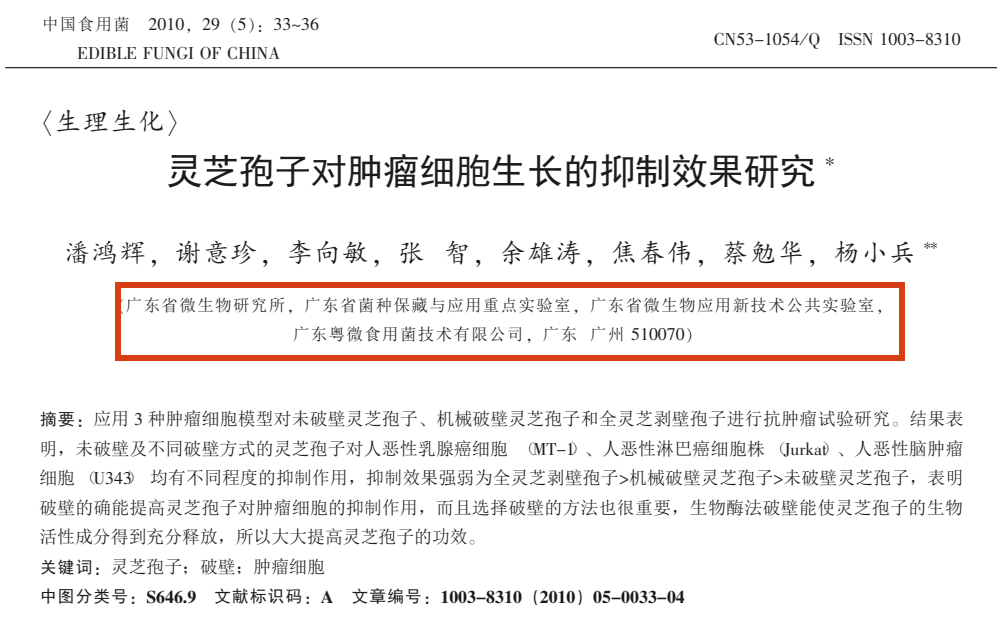

粵微科研人員在靈芝孢子抗腫瘤研究方面也作出了貢獻����。應(yīng)用酶法破壁靈芝孢子進行抗癌試驗研究����,結(jié)果表明����,酶法破壁靈芝孢子的生物活性成分對人惡性乳腺癌細(xì)胞 、人惡性淋巴癌細(xì)胞株 ��、人惡性腦腫瘤細(xì)胞均有不同程度的抑制作用���。

而后,粵微科研人員將該研究成果發(fā)表在《中國食用菌》雜志上����,引起高度關(guān)注��,為不少抗癌患者燃起新的希望����。

另外�,粵微在靈芝孢子治療乳腺癌方面也有新的突破,發(fā)現(xiàn):靈芝孢子油(由酶法破壁全靈芝孢子粉制備)通過激活caspase-3和caspase-9信號通路促使乳腺癌腫瘤細(xì)胞凋亡��,該發(fā)現(xiàn)為飽受乳腺癌困擾的群體��,提供了新思路�����。

抗癌之路道阻且長,粵微會始終陪伴你左右����,點亮希望之燈���,與你共同戰(zhàn)勝病魔��。

參考文獻:

[1]潘鴻輝����,?謝意珍����,?李向敏�,?張 智����,?余雄濤,?焦春偉��,?蔡勉華��,?楊小兵��。靈芝孢子對腫瘤細(xì)胞生長的抑制效果研究[J].中國食用菌 2010����, 29 (5):33~36.