靈芝是一種著名的藥用真菌,在中國傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)中已經(jīng)使用了數(shù)千年���。據(jù)研究報道�,它含有400種不同的生物活性物質(zhì)��,尤其是靈芝多糖和三萜具有多種潛在作用�,包括調(diào)節(jié)免疫力���、抗炎、抗腫瘤��、抗菌�����、抗病毒、降血糖和抗氧化��。

在新冠疫情仍在全球蔓延的當下����,我們對靈芝的抗病毒作用更為關(guān)注。

靈芝對于新冠病毒(SARS-CoV-2)究竟有沒有抑制作用���?患有新冠肺炎(COVID-19)的患者食用靈芝��,能否對機體產(chǎn)生正向作用��?最近的一項研究成果為我們提供了有利的證據(jù)����。

近日����,《美國科學(xué)院院報(PNAS),2021,118卷5期》刊登文章“從所列入的藥物和草藥中鑒定新型冠狀病毒感染的抑制劑”�����,證實:靈芝中的主要有效成分之一,靈芝多糖FR3可抑制新冠病毒感染細胞�����,并抑制細胞里的病毒復(fù)制增生��,還能在倉鼠感染新冠病毒后�����,降低其肺部的病毒數(shù)量�����。

靈芝如何發(fā)揮抗病毒作用�����?

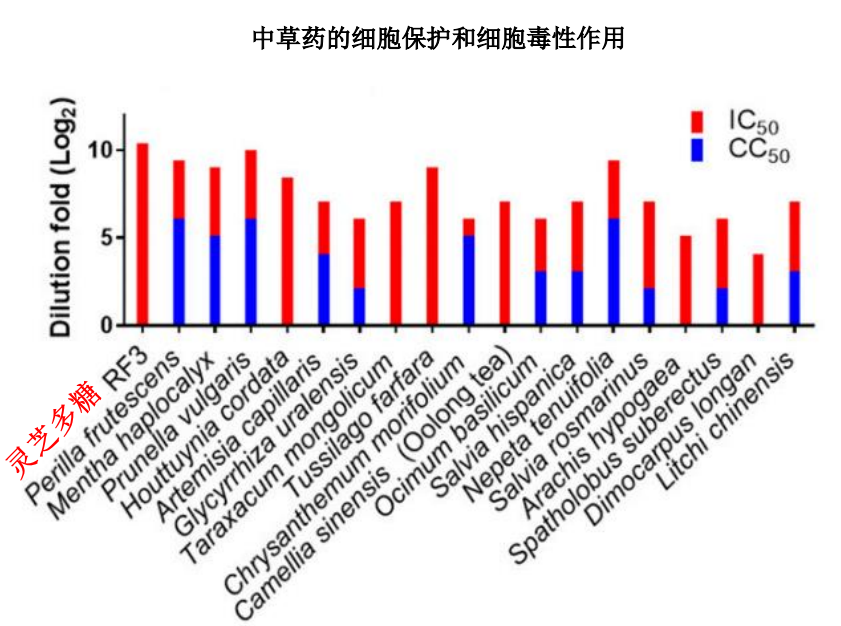

在基于細胞的抗新冠病毒(SARS-CoV-2)試驗中�,往Vero E6細胞中加入靈芝多糖提取物(縮寫為RF3),再加入新冠病毒�,檢測48小時后病毒的復(fù)制數(shù)量和宿主細胞的狀態(tài)。

研究結(jié)果發(fā)現(xiàn)�����,低濃度的RF3 (2 ug/mL)對SARS-Cov-2病毒具有顯著的抑制作用���,稀釋至1280倍仍對SARS-Cov-2病毒有抑制活性�����,且對SARS-Cov-2病毒宿主Vero E6細胞無毒副作用���。RF3作為抗SARS-CoV-2藥物的潛力值得進一步評估。

靈芝多糖RF3及中草藥水提取物對VeroE6細胞的毒性作用以及感染SARS-Cov-2后的VeroE6細胞的保護作用(截取報告)

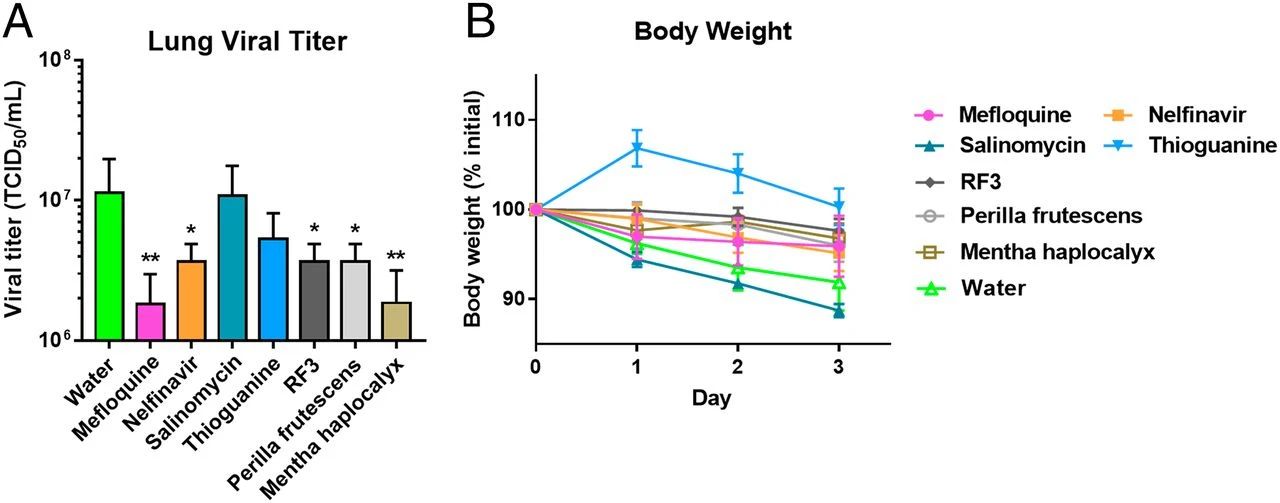

在動物實驗中����,5-7周齡雌性金黃敘利亞倉鼠用作COVID-19的感染動物模型,因其呼吸道組織與人類較為相似�����,且機體在受到病毒感染刺激時�,能產(chǎn)生與人類相似的炎癥細胞因子。

先讓倉鼠經(jīng)鼻滴感染SARS-Cov-2病毒���,再以口服方式給予RF3提取物進行治療���,給藥劑量為 200 mg/kg�����,持續(xù)3天���。結(jié)果發(fā)現(xiàn),口服靈芝多糖RF3可顯著抑制倉鼠肺細胞SARS-Cov-2病毒的數(shù)量�����,且倉鼠體重沒有出現(xiàn)大幅度下降(圖2)�。研究表明,RF3不僅具有用于治療感染新冠病毒病人的潛力��,還具有較高的食用安全性��。

靈芝提取物RF3等中草藥水提物

在倉鼠中進行的體內(nèi)抗 SARS-CoV-2 的檢測

在這項研究中��,靈芝提取物RF3等中草藥顯示出有希望的抗 SARS-CoV-2 效果�,可以進一步開發(fā)為植物來源的抗 SARS-CoV-2 藥物。前文說到����,靈芝含有400多種不同的活性物質(zhì),包括多糖、三萜����、甾醇����、不飽和脂肪酸等,它們有著多種潛在的作用���,如調(diào)節(jié)免疫力����、抗炎����、抗腫瘤、抗菌��、抗病毒�、降血糖和抗氧化等等。這些活性物質(zhì)當中�,有水溶性的(生物堿鹽、黃酮等)��、有脂溶性的(萜類、游離生物堿等)�、還有醇溶性的(油脂、甾醇等)�����。傳統(tǒng)提取方法存在諸多弊端��,如只提取部分活性物質(zhì)��,造成其他有效成分的流失����,且各成分間在溫度較高時容易發(fā)生化學(xué)反應(yīng),使原始成分發(fā)生改變����。常溫下以水為溶劑提取時,提取液容易發(fā)生酶解和因微生物繁殖而變質(zhì)等�����。

粵微靈芝提取物�����,采用廣東省科學(xué)院微生物研究所《食用菌活性物質(zhì)的原態(tài)提取方法》專利提取方法,利用不同成分的溶解屬性����,采用脂提、醇提���、水提三種方式���,反復(fù)提取��,全程均在20℃以下進行��,基本上控制了水解�����、酶解等化學(xué)反應(yīng)���,抑制了微生物的繁殖和有機溶劑的揮發(fā)��;產(chǎn)品成分純����、高濃縮,免疫活性等功效倍增���。

注:本文旨在分享前沿科研成果��,不做治療方案推薦��。

[1]Jan JiaTsrong,Cheng TingJen Rachel,Juang YuPu,Ma HsiuHua,Wu YingTa,Yang WenBin,Cheng ChengWei,Chen Xiaorui,Chou TingHung,Shie JiunJie,Cheng WeiChieh,Chein RongJie,Mao ShiShan,Liang PiHui,Ma Che,Hung ShangCheng,Wong ChiHuey. Identification of existing pharmaceuticals and herbal medicines as inhibitors of SARS-CoV-2 infection.[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2021,118(5).

原文鏈接:https://doi.org/10.1073/pnas.2021579118